Слова стихотворения Г.Р. Державина, в котором лирический герой, слушая звуки арфы, предается воспоминаниям о родной Казани, со временем станут крылатым выражением. Что кроется за ярким образом? Дым, скрывающий истинные очертания предметов и заволакивающий лица людей, стесняющий дыхание и разъедающий глаза. Но и он – символ родного очага – вселяет в душу усталого путника радость, потому что именно в любви к отеческим гробам «обретает пищу» человеческое сердце.

Вот почему кажется отнюдь не случайным то, что монастырь, основанный в XIII веке учеником Антонием в 15 поприщах от Тихвина, получил название «монастырь Онтония на Дымех», а сам Антоний стал именоваться Дымским: действительно, история самой обители и память о ее преподобном основателе словно окутана туманной пеленой и дымкой забвения, свидетельства его Жития долгое время признавались недостоверными, а сам Антоний считался лицом чуть ли не мифическим, легендарным. И несмотря на это, уже в середине 1990-х годов, после установки в водах Дымского озера поклонного креста напротив того места, где, по преданию, молился преподобный, память о подвижнике былых времен стала возрождаться в сердцах окрестных жителей, а тропа к водам святого озера ширилась день ото дня.

«Всего себя Богу посвятив»

Исторический Антоний родился в 1206 году в Великом Новгороде. Единственное, что известно о родителях Антония (мирское имя преподобного, надо полагать, не сохранилось) из Жития, – это то, что они были благочестивыми христианами и сына воспитывали «в добре наказании», то есть буквально так, как посоветует это делать Сильвестр, автор знаменитого «Домостроя». Юность Антоний проводил в Новгороде, усердно посещая храмы и удаляясь от шумных компаний своих ровесников. Во время богослужения молодой прихожанин становился в сторонке в одном из приделов, избегая бесед даже с благочестивыми молитвенниками: разговор с Богом не требовал свидетелей, а в душе юноши не находилось места для повседневной шелухи.

В этой внутренней юношеской сосредоточенности на молитве, в этой самодостаточности, не испытывающей неловкости от своей уединенности, предугадывается та легкость, с которой Антоний позднее решался оставить теплое место в стенах обители пострига, если того требовали от него обстоятельства. Здесь же, пожалуй, и ключ к объяснению природы конфликта, возникшего позднее между Антонием и братией родного монастыря: внутренняя свобода и эмоциональная обособленность инока вызывали неприязненные чувства и настраивали меньшую братию против него.

Однажды, услышав во время богослужения слова Евангелия о необходимости взять крест и следовать за Христом, Антоний покидает мир и становится монахом в Хутынском монастыре, принимая постриг от рук прославленного игумена и основателя этой обители Варлаама. Житие не называет возраст Антония в тот момент, однако, поскольку агиограф не указывает на какие-то препятствия, которые могли бы отсрочить расставание с миром, и одновременно не заостряет внимание на молодости подвижника, можно предположить, что Антонию было около 20 лет, то есть это произошло приблизительно в 1226 году .

Под бдительным покровительством преподобного Варлаама прошло около десяти лет монашеской жизни Антония. В эти годы рос, мужал и креп духовный разум молодого монаха: «Оттоле Антоний всего себе предаде Богови, во всем повинуяся наставнику своему Варлааму, и мний творяшеся паче всех в обители той». Все это время, говорит Житие, преподобный «со тщанием и смирением в простоте сердца» проходил монастырские службы, не оставляя келейного и соборного молитвенного правила.

Царьград

Десять лет Антония в Хутынском монастыре окончились… делегацией преподобного в Царьград

Десять лет Антония в Хутынском монастыре окончились делегацией преподобного в 1238 году в Царьград «вин ради церковных». Эта почетная командировка инока была, с одной стороны, знаком высокой оценки священноначалием (в первую очередь Варлаамом) его монашеской добродетели, ума, дипломатических способностей, с другой – тяжелым испытанием, сопряженным с множеством опасностей и лишений. Провожая любимого ученика в дорогу, Варлаам укрепляет его дух, обещая молитвенно поддерживать того во все продолжение его пути. Игумен не скрывает, что путешествие будет долгим и изнурительным: «Бог да устроит путь твой, аще и труден и прискорбен тебе возменися путь сей, но се веждь, яко узкими и прискорбными враты подобает нам в Царствие Божие входити». Сам Антоний укрепляет себя упованием на , который силен защитить его от «мужей кровей», обыкновенно нападающих на купеческие и паломнические караваны, шествующие по пути «из варяг в греки»: «Преподобный Антоний вся сия слагая в сердцы своем, к приятию новаго подвига удобь послушен являшеся, врачество противу всякаго смущения имея себе в словесех Христа Спасителя в Евангелии глаголюща: “Не убойтеся от убивающих тело и потом не могущших лише что сотворити”».

Вдали от родной обители Антоний проводит около пяти лет, возвращаясь обратно лишь в 1243 году. В Константинополе Антоний сподобляется аудиенции патриарха и получает наставления о том, как «во многомятежном мире сем подобает управляти корабль временнаго жития» и во всех злоключениях «с кротостью и смирением благодушествовать». Преподобный, пожалуй, и представить себе не мог, сколь скоро станут актуальны для него духовные заветы патриарха.

«Предал в руки его монастырь»

6 ноября, в тот час, когда умирающий игумен Варлаам собрал вокруг себя учеников, чтобы объявить им свою волю о преемнике, которому надлежит взять в руки игуменский жезл после его кончины, Антоний проходил последние версты своего многодневного пути. Град, снег, голоть и дух бурен встречали возмужавшего в путных шествиях инока в предместьях родного Новгорода. Как это было не похоже на то, что он видел последние пять лет под жарким небом Византии! Не один седой волос серебрился лунным блистанием в его волосах и окладистой бороде. С тех пор как он, благословленный рукой Хутынского старца, отправился в полуденную сторону, не раз доводилось глядеть ему в глаза смерти, в глаза не знающих угрызений совести и мук раскаяния душегубцев…

Воля Варлаама была высказана ясно: игуменом должен быть Антоний, и он вот-вот постучит в ворота монастыря

Воля Варлаама была высказана в предельно ясной, даже ультимативной форме: игуменом должен быть Антоний, который в эти секунды, как открыл Варлаам изумленным слушателям, уже, возможно, и не чаявшим встречи с оставившим обитель много лет назад монахом, входит в Святые врата Преображенской обители. По тому, что продолжение этой истории было отнюдь не благодушным и решение Варлаама на деле посеяло раздор среди братии, можно судить, сколь неприятным сюрпризом стало для некоторых из них известие игумена о скорой встрече со сброшенным было со счетов в борьбе за власть над домом Всемилостивого Спаса Антонием. Гробовая тишина повисла в келье умирающего старца, однако она отозвалась в сердцах присутствующих еще более оглушительным звоном, когда за дверью раздался едва ли не забытый голос Антония: «Молитвами святых отец наших…» «Аминь», – ответствовал Варлаам, и порог переступил, отряхивая с мантии морозную пыль, 37-летний священноинок. Варлаам в присутствии Антония повторил свою последнюю волю, аргументируя свой выбор тем, что Антоний является его «сверстником», и это несмотря на то, что, по самым скромным расчетам, тот был лет на сорок моложе своего духовного отца и наставника!

Даже если Варлаам употребляет слово «сверстник» в значении «единонравный», «близкий по духу», явное несоответствие контекста прямому значению слова делает высказывание игумена парадоксальным: Антоний, утверждает Варлаам, будучи моложе меня несколькими десятилетиями, достиг равной со мной духовной рассудительности.

В основании конфликта между Антонием и насельниками Хутынской обители, который разовьется в полной мере чуть позднее, лежит, по всей видимости, обыкновенная человеческая неприязнь к обласканному настоятелем любимцу: монах, пять лет находившийся, пускай и подчиняясь воле настоятеля, вдали от обители, не знающий ее текущих невзгод и недостатков, не должен занять место игумена…

По всей вероятности, многим это решение Варлаама показалось несправедливым, однако спорить с настоятелем напрямую при жизни не решился никто. Более того, Варлаам предугадывает и сомнения, которые должны были возникнуть у самого Антония, и к нему обращается в присутствии собора монастырских старцев со следующей загадочной фразой: «Преда в руце его монастырь, рек так: “Ваш преже был помысл о сем святем месте ”».

Луч света на загадочные слова Варлаама проливает надпись на раке одного из ближайших его учеников и спостников – преподобного Ксенофонта Робейского, согласно которой сам Ксенофонт и его друг Антоний Дымский, подвизаясь в Лисицком монастыре, однажды увидели на месте, прозванном Хутынь, столбы света и «дым мрачный». Иноки, говорит надпись, вместе со своим духовным отцом Варлаамом отправились в сторону дремучего бора, где свет столь явно боролся со тьмой, словно желая принять непосредственное участие в этом метафизическом противостоянии добра злу, и там Ксенофонт с Варлаамом стали полагать труды на основание нового монастыря. То, что Антоний по хронологии его Жития не мог участвовать в основании Хутынского монастыря (преподобный родился 15 лет спустя), ясно, однако вопрос в том, каким образом могла возникнуть эта легенда, отразившаяся сразу в двух житиях. Был ли Ксенофонт другом Антония и делился ли с ним своими воспоминаниями о тех знамениях, которые предварили основание Хутынского монастыря? Так или иначе, но Варлаам был убежден в том, что Антоний соединен с Хутынской обителью какой-то промыслительной связью и более других достоин принять заботы о ее благополучии.

Дымский аскет

Игуменство Антония в Хутынском монастыре вследствие возникших внутри обители нестроений продлилось менее года, в течение которого настоятель успел, однако, довершить строительство Преображенского собора в камне, поскольку дело, начатое Варлаамом, было оборвано его смертью посредине пути: собор был построен «до вышняго прага», то есть лишь до верха дверного проема. Достроив каменный собор до конца, Антоний счел за благо удалиться. И тут как нельзя лучше пригодились ему наставления патриарха о сохранении судна, колеблемого бесовскими кознями, на плаву, да и аксиома преподобнической святости – отнюдь не каждый игумен изведал тяготы дальнего пути, однако каждый проходил на собственном опыте пустынные искушения одинокой молитвы – подсказала траекторию дальнейшего. Душа преподобного жаждала подвига.

Оставив в обители всё – книги, казну, утварь, ризы, которые могли бы пригодиться впоследствии, когда будет построен новый монастырь (подумаешь – наживное!), – Антоний в одиночестве, без спутников и духовных друзей (принцип «пройди по неизведанной дороге сам, и тогда по ней пройдут другие» стал центральным в его биографии) пошел на северо-восток, обогнул древний Тихвин, прошел еще 15 верст и наконец остановился в районе местечка, названного позднее Дыми, у берега Дымского озера, недалеко от устья впадающего в него ручья Черная Дымка. Тогда, в середине XIII века, эта местность была безлюдна, однако на протяжении многих последующих веков Антоньевский погост и его приходская церковь святителя Николая соседствовали с монастырем и его церквями Антония Великого и Рождества Иоанна Предтечи. Впрочем, после одного из разорений обители обе церкви были объединены: Антоньевский престол разместился на первом этаже, Никольский поместился выше – на втором. В одном из чудес Жития Антония описывается явление во сне тихвинскому купцу иконы Богородицы с предстоящими ей преподобным Антонием и святителем Николаем. Молитвами святых покровителей Дымской обители страждущий исцелился от своего недуга.

На главу Антоний возложил железную шапку, с которой не расставался до конца дней своих

Как складывалась жизнь Антония на берегу Дымского озера? Согласно свидетельству Жития, инок пришел на Дыми еще до того, как ему исполнилось 40 лет. Здесь преподобный ископал пещеру, в которой и жил первое время, подражая, быть может, еще одному прославленному в истории русского монашества Антонию – преподобному основателю Печерского монастыря. Позднее, однако, Антоний вышел из-под земли, построив себе келью «покоя ради телеснаго». Дневные труды по возделыванию нив подвижник чередовал с ночными молитвами, а на главу Антоний возложил железную шапку, с которой не расставался, по видимости, до конца своих дней. Как известно, со своим уставом нельзя приходить лишь в чужой монастырь (и сам Антоний изведал это на собственном горьком опыте, хотя чужим в полном смысле этого слова Хутынский монастырь для него не был), но здесь Антоний строил уже свой монастырь, в котором устав определялся его волей.

Воля эта, однако, оказалась весьма привлекательной для тех монахов, которые приходили к Антонию, как свидетельствует Житие, из других монастырей, несмотря на то, что традиционно монастыри пополнялись преимущественно за счет мирян, которые, услышав о подвиге преподобного, оставляли обыденную жизнь и приходили к подвижнику в поисках духовного руководства. Что же могло привлекать рядовых иноков к старцу, поселившемуся в непроходных лесах Обонежской пятины? Какой именно духовный дефицит удалось восполнить дымскому молитвеннику? Вероятно, Антоний привлекал других иноков своей подчеркнутой аскетичностью.

Преподобный устроил свою обитель вдали от городских центров цивилизации – и это было новаторством для монашества той поры: широко известно, что монастыри домонгольской и ранней монгольской поры были городскими или по крайней мере пригородными. Антоний практиковал ношение вериг, прямую аскезу, был сторонником и, возможно, даже идеологом «жестокого жития». Недаром его называли впоследствии одним из первых русских исихастов. Преподобный не раз удалялся на островок на Дымском озере, где проводил время в богомыслии и молитве. Кроме того, Антоний прославился как ученик преподобного Варлаама, имя которого стало нарицательным уже в годы жизни самого подвижника: из его гнезда вылетели многие духовно одаренные птенцы.

Сквозь лет завесу

Дымская обитель вполне устроилась еще при жизни ее основателя и после его смерти в 1273 году продолжила свое существование в веках русской истории. Этот многовековой путь Антониева монастыря с рачительным старанием отразил в Житии ее основателя агиограф. Так, рождение преподобного происходит в дни княжения в Новгороде Мстислава Удатного, благословенную грамоту на устроение обители вручает Антонию внук Мстислава Александр Невский, с которым преподобный познакомился, вероятно, на похоронах своего учителя Варлаама, а первое обретение его мощей происходит в годы правления Димитрия Донского, именно тогда была и местная канонизация Антония, возможно, создается первое житие. Описывая трагические события Смутного времени, агиограф горько сетует на низложение крамольниками Василия Шуйского, которое и привело к пагубному безвластию и навлекло бесчисленные беды на жителей Московского царства: «Бысть же и второе святая сия обитель в смутное время в России озлобляема… егда по крамолех низложен бысть Василий Иоаннович, шведы же, овладев Новгородом, многие монастыри и церкви разграбиша и опустошиша».

Свидетельства Антониева Жития дополняют исторические документы. Так, писцовая книга Обонежской пятины 1496 года повествует об «Онтоньевском погосте в Дымском великаго князя деревни», в отказной книге 1573 года уже упоминаются крестьяне Дымского монастыря, а писцовая книга подьячего Семена Кузьмина за 1583 год рассказывает о погосте с деревянной церковью преподобного Антония и трапезной церковью Иоанна Предтечи, тринадцати кельях и деревянной ограде, за которой располагались конюшня и коровник.

Обитель пережила разорение в 1408 году, во время похода Едыгея, когда пострадали и многие другие монастыри Московского царства. В те дни, когда преподобный Никон Радонежский вместе с Троицкой братией укрывался в дремучих ярославских лесах, иноки Антониевской обители спасали святыни монастыря в водах Дымского озера, погружая на его дно знаменитую железную шапку, которую когда-то освятил своим подвигом преподобный. Во времена Смуты благоустроенный Дымский монастырь приютил в своих стенах иноков Валаамского монастыря, изгнанных с места своего подвига иноверными интервентами.

В середине XVII века началось каменное строительство церквей монастыря. Трагический в истории русского монашества нового времени 1764 год, когда на месте монастыря была устроена приходская община, ненадолго прервал течение иноческого подвига в стенах древней обители: уже в конце того же столетия монастырь возобновился. На протяжении всего XIX века обитель посещали толпы паломников, в одном 1864 году их было более 25 тысяч…

Могла ли в течение стольких веков обитель, удаленная от больших городов, обитель, связанная с почитанием мифического лица и легендарного персонажа, как это считалось в научной литературе еще совсем недавно, процветать, возобновляться каждый раз после очередного исторического удара и привлекать к себе толпы паломников со всей Руси? Кажется, ответ очевиден.

Образ преподобного Антония явственно рисуется в дымчатом небосводе над контурами монастырских зданий, ведь именно его отеческое предстательство сделало возможным это многовековое молитвенное стояние его монастыря. Так дым, окутавший «Онтониев погост» и храмовые здания древнего монастыря, понемногу рассеивается, и истина предстает перед читателями древнего Жития в своей святой простоте.

ПРП. АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ. ИКОНА

В заселении Тихвинского края большое значение имели монастыри. Какой-нибудь старец поселялся в пустынной, но удобной для уединенной молитвенной жизни местности. Слухи о его святой жизни привлекали к нему желающих жить под его духовным руководством. Вокруг кельи вырастал монастырь. Вслед за тем на освоенные уже земли приходили жители, основывали поселки, деревни, слободы и посады.

Во второй половине XIII века, по преданию, пришел сюда хутынский игумен Антоний и поселился при озере на Дымях. Родился он в Великом Новгороде в начале XII столетия от благочестивых родителей. Еще в юном возрасте оставил он родительский дом и был принят в обитель Спаса, что на Хутыни близ Новгорода. Основателем и игуменом монастыря был преподобный Варлаам Хутынский. Это был поистине святорусский богатырь огромного роста. Носил он власяницу и тяжкие вериги, еще при жизни творил великие чудеса. Из жития известно, как он воскресил умершего отрока, во время засухи в Великом Новгороде.

ПРП. ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ. ИКОНА

ПРП. ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ. ИКОНА

Преподобный Варлаам, провидя в юноше будущего великого угодника Божия, принял его в обитель, и вскоре постриг его с именем Антоний в честь великого основателя и учителя православного монашества преподобного Антония Великого (356 г., память 17/30 января). Так Антоний стал одним из преемников и сподвижников преподобного Варлаама, названного в нашей духовной истории вертоградарем и насадителем монашества на севере Русской земли.

У ног преподобного Варлаама инок Антоний восходил «из меры в меру», проходя в монастыре различные послушания. Однажды по благословению Новгородского архиепископа преп. Варлаам направил Антония в Константинополь с важным церковным поручением. В Царьграде его принял Вселенский Патриарх. Пять лет пробыл здесь преподобный Антоний, совершил паломничество в Святую Землю, поклонился Гробу Господню в Иерусалиме, познакомился с жизнью палестинских монастырей. – Антоний возвратился в родную обитель с дарами от Патриарха.

В то время, когда Антоний приближался к стенам Хутынской обители, игумен Варлаам находился в предсмертной болезни, давая последние наставления братии. Прозревая смущение иноков, кто же будет игуменом после его смерти, преподобный Варлаам сказал: «Се уже, братие, конец жития моего приблизился, и отхожу от мира сего. Вас же предаю в руки Божии. Наставник же ваш в мое место будет Антоний…». Как раз перед уходом в вечность своего учителя Антоний успел увидеть его и получить последнее послушание: «С Богом оставляю тебя, Антоний, строителем и правителем святому сему монастырю. И Господь наш Иисус Христос да сохранит и утвердит тебя в любви Его. Я же, хотя и отхожу телом от вас, но духом с вами пребуду. Да будет вам известно о том, что, если я обрел благодать пред Богом, а вы любовь будете иметь между собою, то монастырь и после моей смерти, как и при жизни моей, ни в чем не оскудеет».

Антония поставили игуменом Хутынского монастыря. Для братии он стал вторым Варлаамом, руководил духовной жизнью обители, умножил число иноков, завершил строительство каменной церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Множество паломников и знатных гостей посещали Хутынский монастырь; настоятеля почитали и прославляли по всей Новгродской земле. Земная слава тяготила Антония, и он со слезами просил Господа и Его Пречистую Матерь указать место упокоения в старости.

АНТОНИЕВ-ДЫМСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

АНТОНИЕВ-ДЫМСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Получив откровение о пути своего спасения, преподобный тайно покинул обитель и ушел в глухие дебри Русского севера в поисках места для отшельнической жизни. После ухода настоятеля братия избрала игуменом другого ученика Варлаама – преподобного Ксенофонта Робейского.

Преподобный Антоний пришел на берег Дымского озера, находившегося среди дремучих тихвинских лесов на дальней окраине Новгородской земли. Житие преподобного сообщает, что он познал этот край как место своего спасения и «возлюбил его зело». Антоний срубил малую келью со словами псалмопевца: «Сей покой мой во век века, зде вселюся, яко изволих и» (Пс. 131, 14). На холме у озера отшельник выкопал пещеру «зимнего ради пребывания» и стал жить здесь в полном уединении. Дни проводил он в трудах, ночами молился.

КРЕСТ НА ДЫМСКОМ ОЗЕРЕ ЗИМОЙ

КРЕСТ НА ДЫМСКОМ ОЗЕРЕ ЗИМОЙ

Преподобный взял на себя особый подвиг: он носил на главе тяжелую кованую железную шапку с широкими полями, прибитыми к тулье гвоздями. Шляпки гвоздей впивались в голову, останавливаясь на твердых черепных костях, а тяжесть шапки усиливала боль. Железная «шляпа» преподобного постоянно напоминала ему о муке тернового венца, принятого Христом во спасение людей. Эту шапку преподобный носил до последнего дня своей жизни.

Посреди Дымского озера преподобный Антоний обнаружил большой камень, верх которого едва виднелся из воды. В зависимости от уровня воды в озере камень то уходил под воду, то снова показывался на поверхности. Антоний подплывал на лодке к камню и долгие часы и ночи молился один, стоя на этом камне. Дымский столпник на много лет предварил подвиг стояния на камне преподобного Серафима Саровского, а затем близкого нам по времени подвижника – преподобного Серафима Вырицкого. Кроме того он – единственный святой Русской Церкви, совершивший подвиг столпничества на водах. В зимнее время лед оттаивал и вода согревалась от молитвы старца: так он в течение всего года совершал этот подвиг, превосходящий человеческие силы.

КУПАНИЕ В ДЫМСКОМ ОЗЕРЕ

КУПАНИЕ В ДЫМСКОМ ОЗЕРЕ

Своими молитвами и многолетним стоянием преподобный Антоний освятил Дымское озеро, которое стали называть Святым. Сохранилось предание о том, что преподобный заповедал богомольцам не входить в основанную им обитель, не омывшись в водах Святого озера. Впоследствии возник обычай плавать вокруг Антониева камня с молитвой преподобному. Замечательно и то, что большинство посмертных чудес по молитвам святого, записанных в монастырских рукописях, совершалось через погружение или омовение в Дымском озере.

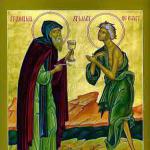

ПРП. АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ И ПРП. АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ. ИКОНА

ПРП. АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ И ПРП. АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ. ИКОНА

Постепенно люди узнали о повигах благодатного отшельника. Вскоре на берегу Дымского озера появились первые кельи желавших подвизаться под духовным руководством великого старца. Когда собралось довольно братии, по благословению Новгородского архиепископа был основан монастырь и освящена церковь в честь преподобного Антония Beликого. Позже в ней были устроены приделы в честь Покрова Божией Матери и во имя Святителя и Чудотворца. Николая. Затем поставили в обители теплую церковь во имя Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна с братской трапезной.

Знаменательно, что престольный праздник этого храма (24 июня / 7 июля) – соединился с памятью самого преподобного Антония, скончавшегося в этот день.

ПРП. АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ. ИКОНА С ЖИТИЕМ

ПРП. АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ. ИКОНА С ЖИТИЕМ

Почитателем преподобного Антония был святой благоверный князь Александр Невский, который пожаловал грамоту на учреждение монастыря. В Дымском монастыре сохранилось предание о том, что благоверный князь Александр Невский посещал обитель и погружался в Святое озеро, исцелившись после этого от ревматизма. Дымский монастырь в течение многих столетий почитал святого князя своим небесным покровителем. На изображениях обители обычно над монастырем вместе с преподобными Антонием Великим, Антонием Дымским и святым Иоанном Предтечей обязательно изображался и святой благоверный князь Александр Невский.

Существует глубочайшая духовная связь преподобного Антония Дымского и Тихвинской иконы Божией Матери. Преподобный молился в тихвинских лесах за полтора столетия до явления здесь чудотворного образа. Своими молитвами и подвигами он приуготовил место сие, призвал на этот некогда глухой и необжитый край благословение Божией Матери.

Русские паломники с самых давних времен видели духовную связь между молитвенным подвигом преподобного Антония и явлением Тихвинской иконы Божией Матери. Возник благочестивый обычай: по пути на богомолье в Тихвинский монастырь прежде заходить в Дымскую обитель. Сложилась даже такая поговорка: «Кто у Антония не бывал, того Тихвинская Божия Матерь не примет». При мощах преподобного постоянно находилась Тихвинская икона Божией Матери. Празднование дня памяти преподобного Антония (24 июня / 7 июля) за день до праздника явления Тихвинской иконы Божией Матери (26 июня / 9 июля) также является подтверждением, что эти духовные события связаны нераздельно.

Более тридцати лет провел преподобный Антоний на берегах Дымского озера и скончался 24 июня / 7 июля 1273 года. Погребено было тело святого в приделе преподобного Антония Великого у клироса созданного им храма. Господь прославил Своего угодника многими чудесами и нетлением мощей, которые были обретены в 1370 году во дни княжения святого благоверного князя Димитрия Донского.

В 1409 году во время нашествия хана Едигея на Новгородские земли иноки обители скрыли мощи преподобного Антония в храме. Церковную утварь, колокола, вериги и шапку преподобного опустили на дно Дымского озера. Татары разграбили и сожгли монастырь дотла. Однако святыни были спасены и взяты из вод Святого озера. Монастырь был восстановлен после разорения, и с тех пор а мощи преподобного Антония находились под спудом, а обретенная в водах озера железная шапка хранилась на раке, установленной над местом погребения мощей.

В смутное время (1611 г.) шведы снова разорили и сожгли храмы и кельи монастыря. Но вскоре с благословения патриарха Филарета первый царь Дома Романовых – Михаил Феодорович – повелел возобновить Дымский монастырь.

В это же время царица-инокиня Дария Алексеевна (четвертая жена царя Иоанна Грозного), подвизавшаяся во Введенском монастыре Тихвина, пожертвовала на восстановление обители 5 рублей (по тем временам довольно значительная сумма).

В царствование государя Алексея Михайловича воздвигли первый каменный храм – во имя преподобного Антония Великого с приделом в честь Казанской иконы Богоматери и святителя Николая Чудотворца. Ее освящение совершили в престольный праздник монастыря – 17/30 января 1656 года.

В 1764 году после указа императрицы Екатерины II о монастырских штатах обитель закрыли. Соборный храм был приходским в течение 30 лет.

1 сентября 1794 года митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил, возобновил Дымский монастырь с общежительным уставом, составленным им собственноручно. (Митрополит Гавриил (Петр Петрович Петров-Шапошников, 1730–1801 гг.). Известный подвижник, аскет и насадитель старчества, издатель славянского «Добротолюбия». В памяти потомков сохранились свидетельства о его позорливости. При перестройкеНовгородского Софийского собора тело его было найдено нетленным.) Святитель благословил возродить монастырь как Свято-Троицкий Антониево-Дымский. Братство обители состояло из 30 человек вплоть до октября 1917 года. Первым настоятелем обители был назначен игумен Тихон.

XIX век стал временем расцвета монастыря. Были построены новые каменные храмы, часовни, ограда с четырьмя башнями по углам и святыми вратами. В 1860-е годы вышло в свет «Историко-статистическое описание Дымского монастыря» с изложением подвижнического жития преподобного Антония, ставшее основным источником сведений о монастыре.

Главной святыней обители оставались мощи преподобного Антония, которые находились под спудом монастырского собора в нижнем храме под центральным сводом между приделами Казанской Божией Матери и преподобного Антония Великого. Вблизи гробницы на особом аналое лежала железная шапка основателя обители. Паломники возлагали ее на свои головы, получая по молитвам Дымского чудотворца благодатные утешения и исцеления.

В день памяти преподобного (24 июня / 7 июля) из монастыря совершался крестный ход на Дымское озеро, где происходило освящение воды и общее купание. Этот путь, вымощенный отполированными камнями, сохранился и до сего дня.

Последним документом в дореволюционной истории монастыря стала «Ведомость о числе монашествующих…», представленная в Новгородскую консисторию в 1918 году. Согласно ведомости в монастыре проживали 27 человек, из них 11 монахов, включая настоятеля игумена Феоктиста, остальные насельники были послушниками и трудниками. Советская власть закрыла монастырь в 1919 году, переименовав его в поселок «Красный броневик». Троицкий собор упоминался как действующий еще в 1931 году в качестве приходского храма. Сюда приезжали богомольцы из Тихвина, где уже были закрыты все церкви. Тогда же разорили монастырское кладбище и разобрали на кирпич большинство строений обители.

К концу XX столетия на месте большого цветущего монастыря не осталось ни одного храма, ограда исчезла, большинство монастырских зданий были разрушены до основания. На монастырском пепелище одиноко высился лишь остов колокольни.

В 1994 году петербургские почитатели преподобного Антония изготовили и привезли в разоренную обитель крест с иконой и установили его на дне озера рядом с камнем, на котором молился святой. Впервые после многих десятков лет на берегу озера отслужили молебен с акафистом преподобному Антонию, ставший с того дня ежегодным.

В последующие годы в день памяти преподобного собиралось все больше и больше паломников. И вот в 1997 году накануне престольного праздника обители – дня преподобного Антония Великого (17/30 января) – было подписано решение о передаче оставшихся строений бывшего Дымского монастыря Православной Церкви. И в день памяти святого в возвращенном Церкви монастыре был отслужен молебен с акафистом преподобному Антонию Дымскому. Первой зажженной свечой Дымской обители стала обожженная благодатным огнем свеча из Иерусалима.

Дымский монастырь был передан Тихвинскому монастырю как приписной скит. Несмотря на огромные трудности в устройстве Тихвинской обители, братия приступила и к восстановлению Антониева монастыря. В единственном неразрушенном корпусе была отслужена первая за 80 лет Божественная литургия.

В 2001 году трудами братии был построен новый трапезный храм во имя преподобного Варлаама Хутынского – учителя преподобного Антония. Тогда же совершилось и чудесное событие, наполнившее сердца всех любящих преподобного великой радостью. Весной братия приступила к восстановлению Троице-Казанского собора монастыря, стоявшего над мощами преподобного. Начались поиски старых фундаментов, и одновременно с раскопками появилась надежда на обретение мощей преподобного Антония. 17 мая 2001 года игумен Тихвинского монастыря Евфимий обратился с прошением разрешить проведение археологических раскопок с целью нахождения места погребения преподобного Антония Дымского. Братия молилась и ежедневно читала акафист преподобному.

Через 20 дней были обретены мощи основателя обители. Последующие экспертизы полностью подтвердили их подлинность. Впервые за многие столетия православные люди смогли приложиться к святым мощам преподобного. Первая же служба у мощей ознаменовалась чудом исцеления. Один мужчина с болезнью глаз, носивший очки с толстыми линзами, после молитвы перед мощами приложился к ним и тут же стал видеть все ясно. Ставшие ненужными очки он оставил в монастыре как свидетельство чудесного исцеления.

Вслед за этим последовали новые чудеса, записанные в летописи, ведущейся в Тихвинском монастыре. Вновь обретенные мощи преподобного Антония были перенесены в Успенский собор Тихвинского монастыря.

Братия начала восстановление главного собора обители.

Из проповеди настоятеля Тихвинского Успенского монастыря игумена Евфимия в день памяти преподобного Антония Дымского:

«Существует предание, что преподобный Антоний во время пребывания на Востоке молился перед Влахернской Одигитрией – будущей Тихвинской иконы Божией Матери. Возносил он молитвы ко Пресвятой Владычице Богородице, чтобы даровала Она Свое благословение на землю, в которой он совершал свой иноческий подвиг. Пришествие чудотворной иконы освятило благодатью северные земли, соделало наш Тихвин и это озеро святыми местами. Было время, когда нашим предкам дарована была радость обретения мощей преподобного, которые охраняли обитель и земли вокруг нее. Вскоре после обретения мощей святого угодника явилась в северных пределах Великой Руси Тихвинская икона, ставшая величайшей святыней и хранительницей Русского государства.

И вот нам с вами Господь судил жить в удивительное время. Совсем недавно снова обрели мы мощи великого чудотворца и покровителя нашего края, это стало первым подобным событием в духовной истории нового XXI века. И думается, это обретение не случайно. Мы надеемся и верим, что преподобный Антоний снова призовет благословение Пречистой Матери Господа не только на наши Тихвинские земли, не только на Русский Север, но и на всю нашу многострадальную Отчизну.

Совсем недавно, в марте 2003 года, хранитель чудотворной Тихвинской иконы протоиерей Сергий Гарклавс направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси письмо, в котором просит благословения возвратить святыню из Америки в Тихвинский Успенский монастырь в июле 2004 года. Когда это возвращение совершится, оно станет первым духовным событием такой значимости в XXI веке. Будем ждать этого дня и молиться, чтобы снова пришел чудотворный образ Пречистой в Ее Дом.

13 лет назад в день памяти святого пришло сюда всего пять человек. А сегодня только к причастию приступило более трехсот человек, так что церковь в обители не смогла бы вместить всех молящихся. Поэтому мы совершили сегодня Божественную литургию на поляне перед храмом, среди лесов, полей, цветов, на земле, освященной молитвами преподобного Антония.

А какой хор пел сегодня! – регент из Архангельска, регент из Казани, регент из Краснодара, певчие собрались со всех концов Русской земли, и как чудесно звучал сегодня наш хор. Всякий, кто хоть раз побывал здесь, обязательно приедет снова. И сколько знакомых лиц видишь сегодня здесь, душа просится сюда, потому что особая благодать и радость осеняет сердца молящихся на этом святом месте в день памяти преподобного Антония.

Издревле существует в нашей тихвинской земле благочестивый обычай «крестного плавания» вокруг камня, на котором молился Преподобный. По преданию для молитвы об одном человеке нужно трижды проплыть вокруг Антониева камня с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и с молитвенным обращением к Преподобному. Этим омовением исцеляются наши души и тела, укрепляется вера, утверждается ревность в благочестивой жизни в Боге. Это благодатное плавание есть купель для души, и каждый, кто сегодня пришел сюда, может ощутить эту благодать.

По традиции, принятой в Церкви, первыми совершают благодатное купание и погружение в воды мужчины, а вслед за тем – женщины. Благословение Господне на вас всех».

В нескольких шагах от монастыря построен дом, подаренный хранителю Тихвинской иконы протоиерею Сергию Гарклавсу.

И сегодня Дымская обитель продолжает оставаться удивительным островком благодатной тишины и покоя. Именно здесь в полноте ощущается дух старого Тихвина, хотя былая красота святого града во многом утрачена: нет уже той трепетной веры у жителей города, утрачен молитвенный дух, царивший некогда в городе.

А. Демкин

Российский паломник.

Описание святых мест Северо-Запада России.

© 2011, Андрей Демкин,СПб.

Перепечатка или иное полное или частичное воспроизведение материала разрешается только при наличии письменного разрешения автора.

1.Святое озеро, камень и крест св. Антония Дымского.

Антоний Дымский родился в Новгороде в начале 13 века. Свой иноческий путь он начал в Хутынском монастыре, где он получил монашеский постриг. В 1238 г. избранием всей братии и благословением архим. Новгородского Спиридона (1229-1249) был послан преп. Антоний к Патриарху Константинопольскому Герману II (1224-1240) Обстоятельства этого посольства неизвестны, но известно, что Антоний (вероятно в сане иеромонаха) по каким-то причинам задерживался там 5 лет. Рукописное житие конца XVII в. повествует о том, что Антоний, "посетив святые места, с благословением Патриаршим вернулся". Антоний после блаженной кончины настоятеля монастыря преп. Варлаама (1/19 ноября 1243 г.) стал строителем и управителем Хутынской обители. В этот период в Хутынском монастыре был достроен и украшен (расписан) храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

Из жития преподобного Антония известно, что он родился в XII веке в Новгороде в благочестивой семье. Он рано почувствовал влечение к иноческой жизни и пришел в Хутынский монастырь, упросив настоятеля Варлаама (св. прп. Варлаам Хутынский) принять его в число своих учеников. Через некоторое время был пострижен в монахи. Антоний пользовался любовью братии за смиренный характер и доброту, и на общем совете было решено послать его в Константинополь. В этом путешествии он посетил Святую Землю и через пять лет вернулся в обитель.

После смерти Преподобного Варлаама братия хотела сделать отца Антония настоятелем, но, ища пустынного уединения, преподобный ушел на берег Дымского озера и поставил на холме келью. Впоследствии в 1243 году в поисках молитвнного уединения, Антоний ушел искать себе пустыньку, которую обрел на берегу Дымского озера, названного так из-за густых туманов - дымей, бывавшим над озером. Антоний Здесь он поставил себе кущу (шалаш), а вскоре выкопал и пещерку для зимнего пребывания. Однако уже на следующий год срубил и келию на холме, а на озере обрел большой камень — валун, едва выглядывающий из воды. Святой приплывал к камню на лодке, и долго молился на нем, осуществляя подвиг столпничества на водах. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Через много лет молва о его подвижнической жизни привела к нему людей, жаждавших разделить его подвиги. С общего согласия и испросивши благословения архиепископа Hовгоpодского Исайи они поставили церковь во имя Антония Великого с приделом Покрова Богоматери. Преподобный Антоний прожил в монастыре до конца жизни и преставился в лето Рождества Христова 1273-е месяца июня 24 числа. Святое тело его было погребено в созданном им храме в приделе Преподобного Антония Великого у клироса. Господь прославил Своего угодника нетленными мощами и многочисленными чудесами. Мощи святого Антония были обретены нетленными в 1370 году во дни княжения святого благоверного князя Дмитрия Иоанновича Донского целы и ничем же вредимы и положены были открыто в раке в Антониевском храме. В 1409 году по случаю нашествия татар рака с мощами была опущена в землю.

Память преподобного Антония чтится 17 января, вероятно в день обретения мощей. В 1655 г. в монастыре был построен Свято-Троицкий собор, в котором под спудом в приделе прп. Антония Дымского находились мощи святого. В 1744 г. петербургский купец Калитин, получивший избавление от болезни у мощей Антония Дымского, устроил раку над мощами святого и иконостасы в Троицком храме. У раки хранилась железная шляпа св. Антония Дымского (весом более 3 кг), широкие поля которой были прибиты к тулье толстыми гвоздями. Ежегодно 24 июня, в день преставления преподобного, в Дымском монастыре совершался крестный ход на озеро.

Дымский монастырь впоследствие несколько раз подвергался разрушениям. В 1409 году обитель была полностью разрушена татарами, внезапно вторгшимися в новгородские пределы, под предводительством Едигая на Новгородские волости. Братия Дымского монастыря, во избежание надругательства, опустила раку с мощами в землю, под спуд, накрыв сверху каменной плитой, засыпала землей, а всю церковную утварь и колокола скрыла на дне озера, равно как и железную шляпу преподобного - считается, что именно с тех пор оз. Дымское стало именоваться также и "Святым". Братья же в ту годину оставили обитель на продолжительное время. Дата возобновления монашеской жизни в Антониево-Дымском монастыре после разорения татарами в 1409 г. - неизвестна.

Однако в 1585 г. в нашествие шведов из-за полного уничтожения валаамского Спасо-Преображенского монастыря его братия вынуждена была уйти вглубь Новгородских пределов. Угроза нашествия нависла и над Антониево-Дымским монастырем. По благословению митрополита Новгородского Александра братия последнего была эвакуирована, а иноки валаамского монастыря были вселены в пустующий Антониево-Дымский монастырь. В 1611 году монастврь был разрушен шведами. Во время секуляризации монастырских земель обитель была упразднена и вновь открыта только в 1794 году. Мощи преподобного Антония Дымского находились в соборе Святой Троицы, в приделе преподобного Антония Великого. Кроме того, в соборе находилась древняя икона Казанской Божией Матери. По преданию преподобный Антоний заповедал всякому паломнику, приходящему в монастырь, прежде всего омываться в водах Святого озера. Эта традиция сохранялась в монастыре вплоть до 1917 года и возрождена ныне.

После большевистского переворота монастырь разделил участь почти всех российских обителей. Для разгона монахов из Тихвина пригнали броневик, в честь которого пролетарии назвали населенный пункт, где находится монастырь "Красный броневик". Старожилы рассказывают, что один из иноков - иером. Иов. скрывался в близлежащих селах, тайно совершал крещения, отпевания, молебны. Однажды, он был найден и застрелен в пустынном месте большевистскими комиссарами-сатанистами, приняв мученическую кончину.

Много лет в монастыре была психиатрическая больница, впоследствии монастырскими зданиями владел бокситогорский комбинат «Глинозем».

Возрождение монастыря началось в 1994 году с установки на Дымском озере у Святого камня креста. Установка креста была приурочена к 770-летию со дня преставления преподобного Антония. Крест от монастыря к озеру несли крестным ходом - той самой дорогой, которой в старину совершался традиционный монастырский крестный ход.

Днем возобновления Дымского монастыря стало первое празднование памяти «зимнего Антония» 17/30 января прямо на озере в 1997 году. За несколько дней до праздника - 27 января было подписано решение о передаче строений Дымского монастыря Церкви. С 1996 года по май 2008 года монастырь являлся приписным скитом Тихвинского монастыря. 16 июня 2001 года были вновь обретены мощи преподобного Антония Дымского, которые были перенесены в Тихвинский монастырь. 1 июня 2008 года мощи святого Антония Дымского были возвращены в Антониево-Дымский мужской монастырь, который вновь был утвержден Священным Синодом 8 октября 2008 года. Настоятелем назначен игумен Игнатий (Бузин).

Преп. Антоний завещал, чтобы все посетители монастыря вначале совершали омовение в озере. Современная традиция предусматривает, что необходимо трижды обплыть или обойти (возле креста и камня не так глубоко) вокруг креста и камня. Камень находится примерно в одном метре по правую руку от креста. При желании, можно взобраться на камень и вознести свою молитву Преп. Антонию.

На берегу святого Дымского озера установлена новая каменна часовня св. Антония Дымского, устроена каменная набережная со ступенями к Святому озеру, оборудованы просторные кабины для переодевания.

2. Фотографии святого озера, камня и креста.

|

|

|

Церковь преподобного Варлаама Хутынского (Храм Антония на водах) |

Новые ворота Антониево-Дымского монастыря. |

|

|

|

|

Восстанавливаемый храм Пресвятой Троицы |

Крест на Святом озере возле камня св. Антония Дымского |

|

|

|

|

|

В петербургской студии нашего телеканала на вопросы о преподобном Антонии Дымском отвечает клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице Санкт-Петербургского подворья Антониево-Дымского монастыря Тихвинской епархии священник Димитрий Пономарев. У нас в гостях клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице Санкт-Петербургского подворья Антониево-Дымского монастыря Тихвинской епархии священник Димитрий Пономарев. Сегодня мы хотим познакомить наших телезрителей со святым Антонием Дымским - святым северных широт, к которому можно всегда обратиться, помолиться, и побывать в святых местах, которые он основал. Давайте начнем с того, что введем телезрителей в это удивительное пространство, где молился и подвизался этот святой, расскажем и о нем, и об Антониево-Дымском монастыре (его фотографию мы видим на нашей заставке). Сегодня речь пойдет о первом святом Санкт-Петербургской епархии в ее нынешних границах (в те времена это была Новгородская епархия), святом XIII века, ученике преподобного Варлаама Хутынского. Удивительно, что информация о нем, которую мы можем встретить в печатных изданиях, Интернете, и даже даты жизни, указанные в ныне действующем календаре Русской Православной Церкви, недостоверны. Вся моя осмысленная жизнь как верующего православного человека связана с Антонием Дымским. Я уверовал в 25 лет, это было в 1991 году, и это другая история. Через два года мы снимали фильм Натальи Лаженко на студии «Возрождение» о русской Северной Фиваиде. В конце ноября 1993 года мы приехали в Антониево-Дымский монастырь, который я увидел впервые. Тогда он выглядел совсем не так, как сейчас, от монастыря оставалась лишь одна колокольня, храма не было. Это был совершенно разбитый монастырь, но там присутствовала удивительная благодать. Мы пошли на Дымское озеро, где случился ряд событий, которые навсегда связали меня с этим местом: тогда я был мирянином, и вот с 1 декабря этого года стал клириком Антониево-Дымского монастыря. Сегодня у Вас была предзащита диссертации, посвященной преподобному Антонию Дымскому. Она прошла успешно, поэтому вместе с нашими телезрителями поздравляю Вас и желаю удачной защиты. Когда я окончил семинарию и магистратуру нашей духовной академии, то как раз защищал магистерское сочинение, посвященное Антонию Дымскому, а теперь к защите подготовлена и кандидатская диссертация по истории Антониево-Дымского монастыря. Очень многое пришлось узнать о преподобном, читая списки его жития. Дело в том, что по первому образованию я филолог, окончил наш Санкт-Петербургский университет, и у меня была возможность сразу обратиться к рукописям. Удивительно, что преподобный Антоний - древний святой, ученик Варлаама Хутынского, но когда мы обращаемся к источникам, в том числе к житию преподобного Варлаама Хутынского и других его учеников, то можем привязывать его годы жизни только к датам жизни преподобного Варлаама. В нынешнем нашем календаре сказано, что преподобный Варлаам Хутынский умер в 1192 или в 1193 году. Эта дата его успения принята историками, но тогда получается, что все его ученики - и Антоний Дымский, и Косьма и Константин, Котинские чудотворцы, и Ксенофонт Робейский, и даже Прокопий Устюжский, который умер в 1303 году, все они подвизались в XIII веке. Эта несообразность сразу удивляет: все историки считают, что Варлаам умер в конце XII века, а его ученики подвизались в XIII веке. - Для наших телезрителей важно пояснить, где подвизалисьВарлаам Хутынский и все его святые ученики. Варлаам Хутынский основал свой монастырь на Хутыни близ Новгорода. Это действительно произошло в 1192 году. Варлаам построил там деревянный храм, и архиепископ Новгородский Гавриил освятил его, что отмечено в первой новгородской летописи. Все дело в том, что никто не учитывает, что Варлаам жил и дальше. Источники показывают нам, что он встречался с архиепископом Антонием, Добрыней Ядрейковичем, вернувшимся из Царьграда в 1211 году, и мы не можем понять, как может быть, что столько событий отмечено в житии Варлаама после 1192 года, а в календаре датой смерти значатся 1192-1193 годы. Поэтому пришлось в этом разбираться, я поставил этот вопрос в своей магистерской диссертации. При изучении рукописи, списков жития в подлинниках в Российской национальной библиотеке, в Российской государственной библиотеке в Москве, библиотеке Академии наук, где они хранятся, картина оказалась совершенно иной. И я поставил вопрос о том, что, по всей видимости, Варлаам Хутынский все-таки прожил до 1243 года. Для чего мы сейчас говорим о Варлааме? Потому что нынешняя дата кончины Антония Дымского, указанная в календаре, - 1224 год. Откуда она появилась, когда во всех известных нам 35 списках его жития (и в краткой, и в пространной редакции) указано, что он родился в 1206 году, а умер в 1273 году? Откуда тогда 1224 год? Эта дата возникла как раз из-за того, что пытались согласовать даты жизни Антония с датами жизни его учителя Варлаама. Потому что в житиях сказано, что Антоний был его сверстником. И когда Антоний возвращается из своего посольства в Царьград, Варлаам Хутынский, уже будучи на смертном одре, передает ему монастырь как своему сверстнику. Это слово «сверстник» многих ввело в заблуждение, потому что в понимании современного человека сверстник - это равный возрастом. И потому архиепископ Филарет (Милевский) в 1860 году в своей книжке «Жития святых за январь» ничтоже сумняшеся пишет в сноске, что Варлаам Хутынский родился в 1156 году. Антоний Дымский - его сверстник и по житию прожил 67 лет; прибавим это к 1156 году и получим как раз 1224 год - так появилась дата, указанная в нынешнем календаре. Но нельзя же брать из жития один факт, но совершенно игнорировать другие. Естественно, в житии рассказывается, что Антоний Дымский подвизался, ходил в Царьград, вернулся, стал игуменом после смерти Варлаама в Хутынском монастыре, но проигуменствовал недолго, всего несколько месяцев, и ушел на Дымское озеро под Тихвин, где основал свой собственный монастырь в 17 километрах от Тихвина. Естественно, мы понимаем, что нужно думать о том, что в его житии могут быть заключены еще какие-то факты. А там сказано, что жалованную грамоту на землю вокруг Дымского озера - для того чтобы появился монастырь, нужна земля и документ на нее - ему дал святой благоверный князь Александр Невский. Это сказано во всех списках жития Антония Дымского. Но любой человек, окончивший среднюю школу, знает, что благоверный князь Александр Невский родился в 1222 году. А если по нашему календарю Антоний Дымский умер в 1224-м, то как Александр Невский мог ему дать жалованную грамоту? Либо он еще вообще не появился на свет, либо ему было два года от роду, когда Антоний умер. Это очень искусительные моменты, вызывающие сомнение и у неверующего человека, и у верующего. Конечно, это вызвало вопросы и у меня. И благодаря источникам удалось попытаться по возможности восстановить те события, что происходили в начале XIII века. Когда человек обращается к святому и начинает знакомиться с ним, он обращается к его житию. И в житии он читает о том, где родился будущий святой, кто были родители, если это монах, о том, как он ушел в монастырь и тех духовных подвигах, которыми прославился. Расскажите, пожалуйста, какие жития существуют на этот день и о чем мы можем из них узнать, то есть как святой раскрывается для нас в житийной литературе, в том числе и в современной? Очень хороший вопрос, потому что еще с середины XIX века, когда свою деятельность начинали такие церковные историки, как Ключевский и Голубинский, в нашей церковной истории восторжествовал критический метод: жития подверглись критике, и отношение к агиографической литературе в целом было таково, что они не считались достоверными историческими источниками, считалось, что в текстах жития мы видим не личность человека, не описание его жизни, а некий схематизированный рассказ. Действительно, во многих житиях мы читаем: преподобный такой-то и такой-то родился от благочестивых родителей, рано начал ходить в храм, приходил раньше всех, уходил позже всех, услышал призыв Божий, пошел в монастырь к такому-то игумену и попросил его постричь. В этом смысле жития похожи друг на друга. Наши филологи, специалисты по житийной литературе, даже говорят, что это такие литературные приемы и, например, жития всех преподобных созданы по одной и той же схеме. На самом деле не всегда это схема. Когда мы попытаемся проверить исторические данные, заключенные в тексте жития преподобного Антония Дымского (и не только его), они оказываются правдоподобными, соответствуют исторической действительности. Если в житии Антония написано: «Преподобный богоносный отец наш Антоний Дымский родился в 1206 году от благочестивых родителей при новгородском князе Мстиславе Мстилавовиче Удатном», то мы проверяем и видим, что действительно в то время в Новгороде был такой князь. Сказано «при великом князе Дмитрии Юрьевиче» - был и такой великий князь Всеволод Большое Гнездо, в крещении Дмитрий. Действительно, пратекст жития, то есть самый первый текст, который был создан, по всей видимости, из рассказов учеников Антония Дымского, правдив, это удалось установить при проведении исследований. И к житиям нельзя относиться так, что это какая-то легенда или миф. Надо коренным образом менять отношение к этому историческому источнику - это самое главное на сегодняшний день. - Расскажите, пожалуйста, о том житии, автором которого являетесь Вы. Дело в том, что у жития нет авторства, есть только составитель. Еще в 1857 году был строитель монах Иоанн Егоров, который впервые издал житие преподобного и богоносного отца нашего Антония Дымского. В Новгороде оно издавалась под названием «Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония Дымского», а в Петербурге - как «Историко-статистические сведения об Антониево-Дымском монастыре». В новгородском издании, заключавшем только житие, было 15 страниц, а в санкт-петербургском, где было немного рассказано и об истории монастыря, - 15 страниц о житии преподобного и 15 страниц об истории монастыря. В XIX веке всегда говорилось, что преподобный родился в 1206 году и умер в 1273-м, что пришел на Дымское озеро в 1243 году и основал там свой монастырь. В этих данных опирались на тексты пространной редакции жития, о чем пишет Иоанн Егоров. И сейчас, когда восторжествовало мнение, что преподобный Варлаам умер в 1224 году, и даже в конце службы преподобному в Минеях указываются даты 1157-1224 годы, возникла необходимость заново составить житие преподобного. Когда мне удалось посмотреть 34 из 35 рукописей его жития (не видел одну-единственную, потому что она находится в Киеве), подвиг преподобного описывается везде одинаково и везде стоят эти даты. В чем заключался подвиг преподобного? Когда Антоний Дымский пришел на Дымское озеро, он носил тяжелую железную шляпу, которая весила шесть килограммов, и поля ее были прибиты гвоздями, которые постоянно беспокоили честную главу преподобного: острые предметы давили на его череп. Кто-нибудь тоже скажет: это невозможно, это какие-то сказки. Когда в 2001 году в Дымский монастырь пришли первые монахи - это было связано с тем, что был открыт большой Тихвинский Успенский монастырь и Антониево-Дымский стал его сельскохозяйственным подворьем, - были проведены раскопки и состоялось обретение мощей. Как я уже говорил, храм был разрушен, оставалась одна колокольня. Интересно, что после смерти в 1273 году преподобный никогда не покидал свой монастырь. Он пришел на Дымское озеро в возрасте 37 лет и тридцать лет посвятил созиданию своей обители. Когда умер, его похоронили в храме Антония Великого, в 1409 году мощи подняли, потом снова опустили, и они так и находились в Антониево-Дымском монастыре. Недавно я встречался с доктором медицинских наук, профессором Молиным, который проводил судебно-медицинскую экспертизу мощей, и он сказал такие удивительные слова: «Я могу поклясться на Библии и Уголовном кодексе, что это мощи Антония Дымского, подвизавшегося в XIII веке». Я ответил: «Вы же серьезный человек», ведь была целая комиссия с докторами и кандидатами наук, все очень серьезно: судебно-медицинская экспертиза. И он ответил: «Понимаете, батюшка, мы взяли мощи, которые были обретены, и увидели на черепе костные мозоли. Они могли появиться только от воздействия в течение долгого времени какого-то острого предмета». То, что мы называем шляпой, ее гвозди как раз давили на его честную главу. Причем это следы многолетнего ношения. Представляете: современная судебно-медицинская экспертиза подтверждает сведения жития. Также были стерты ключичные кости, причем Молин говорит, что стерты очень сильно. Преподобный надел вериги очень рано, где-то в 19 лет, если бы надел их лет в тридцать, то видоизменения были бы не столь сильными. Были и другие очень интересные вещи, о которых мы говорили, и которыми я был совершенно потрясен. И профессор Молин сказал, что с этой судебно-медицинской экспертизой можно идти в суд: она соответствует ныне действующему уголовно-процессуальному кодексу. Понятно, что никто не пойдет, но любой из исследователей, историков, с которыми я встречался, говорил, что была произведена серьезная экспертиза мощей, и она еще раз подтверждает, что это очень древний святой. Был еще ряд методик, позволивших определить, что это святой XIII века. Молин освидетельствовал мощи порядка десяти святых, в том числе Арсения Коневского, это очень серьезный специалист. Я с должным уважением отношусь к точке зрения любого человека, и вот современные историки говорят мне: «Ну, батюшка, этот святой был придуман в XVII веке». Зачем был придуман святой? Или наши почтенные историки, такие как Евгений Евстигнеевич Голубинский, к его феноменальному труду «История Русской Церкви» я отношусь с большим уважением, но он пишет, что, скорее всего, Антония Дымского как исторического лица не существовало. Мне пришлось по крупицам собирать все данные: и данные раскопок, и подписи на иконах, любые упоминания об Антонии Дымском в житиях святых одной духовной семьи Варлаама Хутынского, житиях самого Варлаама Хутынского, чтобы понять, что же на самом деле происходило на Дымском озере и как там подвизался святой. Дело в том, что в книге монаха Иоанна Егорова (о которой мы только что говорили) не было многих данных из жизни преподобного. Например, там не было даты его прихода в Хутынский монастырь, куда он пришел девятнадцатилетним юношей. Эту дату - 1225 год удалось установить, изучая списки жития Антония Дымского. Не было в этой книге и даты пострига Антония Дымского, потому что Варлаам Хутынский не сразу постриг Антония, но какое-то время испытывал его. Теперь появилась и эта дата - 1227 год и ряд других данных, которые были критически проверены и осмыслены в контексте истории Новгородского края, истории всей Русской Православной Церкви. А раз Антоний как один из самых духовно успешных иноков Хутынской обители в 1238 году был направлен послом к Вселенскому Патриарху по церковным делам и находился там пять лет, до 1242 года включительно, то пришлось обратиться к истории Византии того периода. Пришлось совмещать все эти данные, чтобы понять, какое монашество было в то время в Новгороде, какое в Византии и какой образ монашества преподобный принес оттуда. Почему Антоний уходит на Дымское озеро? Потому что в Новгороде идиоритмические монастыри: храмы и кладбища общие, а все остальное у каждого из монахов свое, то есть в то время никакого общежития не было. Антоний приходит из Византии, где во всех монастырях общежития, а верх монашества - анахоретство, пустынножительство. Конечно, преподобный захотел пустынножития. Может быть, он даже и не хотел создавать свой монастырь, а просто, узнав, что его учитель заболел, вернулся в свой родной монастырь. В житиях Варлаама Хутынского сказано, что когда он начал строить второй храм, каменный после деревянного, на деньги немца из Любека Прокопия Устюжского, которого крестил и благословил подвизаться в Устюге (где он и подвизался 60 лет), то Варлаам тяжело занемог. Братия стала сильно волноваться и спрашивать: Если ты умрешь, кто же будет игуменом нашим? А он сказал: Антоний будет игуменом, экономом душ и телес ваших. Как же он может быть нашим игуменом, если уже пять лет, как его нет в монастыре? И как только эти слова прозвучали, тут же прибежал церковный служитель, крича: «Антоний, Антоний вернулся!» Антоний появляется, вручает подарки, которые с ним прислали из патриархии, и в этот момент Варлаам Хутынский на смертном одре вручает ему свой собственный монастырь. Антоний становится игуменом и достраивает храм. Возникает такой момент. Кто подвизался в монастырях-ктиториях? Очень часто там постригались люди состоятельные - бояре, тысячники. Например, был вынужден постричься новгородский боярин Вячеслав Пракшинич, потому что иначе его бы убили. А когда постригся, то вроде бы Вячеслава Пракшинича уже нет, а есть монах Варлаам, и его оставили в живых. Здесь и подвизались такие вынужденно постриженные монахи либо те, кто были пострижен в преклонном возрасте, дабы спокойно дожить до конца дней своих в монастыре. О каких духовных подвигах подобной братии можно было говорить? Они принесли в монастырь свой вклад, а Антоний Дымский, по всей видимости, был пострижен Бога ради, потому что, раз он писал жалованную грамоту Александру Невскому, значит, у него не было средств на основание монастыря. Между этими ктиторами - иноками Хутынской обители возникает конфликт с преподобным Антонием, о чем пишется в краткой редакции жития Антония Дымского. Антоний не стал с ними спорить, просто помолился Господу, Божьей Матери и направился в абсолютно дикий край, куда не было никаких дорог. По всей видимости, он сел в лодку, спустился по Волхову до Ладожского озера, затем на девять километров от устья реки Волхов до устья реки Свирь, поднялся по Свири до устья Тихвинки, от устья Тихвинки - до устья реки Дымки, вытекающей из Дымского озера, и пришел в это место, которое со всех сторон было окружено болотами, а с южной его стороны находилось Дымское озеро. По всей видимости, как игумен, он знал об этом пустынном месте, находившемся во владении его Хутынского монастыря. И вот на эту землю он просит жалованную грамоту. Может быть, преподобный Антоний хотел пустынножительства. Как говорят лицевые подлинники, он подвизался на острове - кургане, протянувшемся с юго-запада на северо-восток, его ширина в самой широкой части порядка 130 метров, длина - километр, а высота на 10 метров выше уровня воды Дымского озера. На этом кургане Антоний и созидает свой собственный монастырь. Днем преподобный работал, ночью находился в неустанной молитве, он был одним из первых исихастов. Как говорится в 3-й и 4-й песнях канона древней службы преподобному: «Он видел свет невечерний, был осиян трисолнечным светом». В 1852 году инспектор нашей Санкт-Петербургской духовной академии Кирилл Наумов, будущий епископ и руководитель миссии в Иерусалиме, написал новую службу Антонию Дымскому, потому что в ранней службе стихир не было, только канон, тропарь и кондак. Не было необходимости составлять всю службу, потому что существовали две памяти Антония Дымского: 30 января (17 января по старому стилю), в день памяти его небесного покровителя Антония Великого, и день успения преподобного приходился на 7 июля (24 июня по старому стилю) - рождество Иоанна Предтечи. Соответственно, в январе правится служба Антонию Великому как великому святому, и, естественно, 7 июля любой уставщик, даже в Антониево-Дымском монастыре, будет править службу рождества Иоанна Предтечи, а уже в дополнение к этим основным службам будет петься канон основателю монастыря, поэтому стихир и не было. Кирилл Наумов как раз и написал уже полную службу, которая была издана в 1865 году. Появилось столько новых данных, что, наверное, имело смысл составить новое житие. После защиты моя магистерская диссертация была издана в 2014 году под названием «Житие преподобного Антония Дымского как достоверный исторический источник». Когда владыка Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав прочитал ее, то звучало много разных мнений, и спустя два года, в 2016 году вышла книжка «Житие преподобного Антония Дымского и история созданного им монастыря». Эта книга вышла уже по благословению нашего преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Лодейнопольского. Тогда наш владыка благословил епархиальной комиссии по канонизации поставить вопрос об изменении дат жизни Антония Дымского. Надеюсь, что кандидатская диссертация, которую я буду скоро защищать, добавит аргументов, для того чтобы уже обратиться в нашу общецерковную комиссию по канонизации и навести порядок в нашем церковном календаре Некоторые очень отрицательно относятся к тому, что я говорю, но я всегда отвечаю, что готов к полемике и готов выслушать иные аргументы. Аргументы, полученные из исторических источников, такие-то и такие-то, о них я и говорю. Пожалуйста, говорите, каковы ваши аргументы. Однако аргументов нет. Все дело в том, что вслед за изменением дат жизни Антона Дымского придется менять даты жизни Варлаама Хутынского, ведь это 50 лет разницы и надо тогда писать 1243 год, а не 1192 или 1193. Даже наши ведущие академики, исследователи истории Великого Новгорода Янин, Московский, Зализняк еще в 1992 году написали в очень авторитетном историческом журнале статью о вкладной грамоте Варлаама Хутынского - землях, которые он вложил в свой Хутынский монастырь, - и уже тогда они отказались от датировки 1192 годом и предложили 1211 год. Первое житие Варлаама Хутынского, обнаруженное исследовательницей Лосевой, датируется 1313 годом, и везде сказано, что, когда Варлаам был на смертном одре, вернулся Антоний, который принял после его смерти монастырь. И они называют этого Антония из первого жития Антонием Добрыней Ядрейковичем, который в 1211 году вернулся из Константинополя с Гробом Господним. В каком источнике есть эта дата? Ни в летописи, ни в житии ее нет. А 1243 год указан в летописях как год смерти Варлаама Хутынского и приход Антония Дымского на Дымское озеро. Есть также даты рождения и кончины Антония Дымского. Я готов к полемике, пожалуйста, высказывайте аргументы. Ведь в конце концов истина должна восторжествовать, мы не должны смущать верующих людей подобного рода датами. Спасибо, отец Дмитрий, за то, что Вы провели такое серьезное исследование. В рамках оставшегося времени хотелось бы задать практический вопрос о паломничестве. Антониево-Дымский монастырь находится в Ленинградской области, как можно в него попасть и когда лучше приезжать? Приведу один факт. В Юрьевом монастыре под Новгородом, некогда первоклассном, сейчас подвизается один или два монаха, в Антониево-Дымском - восемь. Это мужской монастырь, и восемь монахов - это очень много, плюс еще трудники и послушники. Но это абсолютно разбитый монастырский комплекс и в смысле архитектуры смотреть там нечего. Там только один храм и больше ничего, но в этом храме находятся подлинные мощи святого XIII века, святого, который был наверняка знаком с Александром Невским, раз он подвизался в Хутынском монастыре в 1240 году. В этом году Александр Невский разбивает ярла Биргера на Неве, а в 1242-м происходит сражение на Чудском озере. Этот святой был свидетелем стольких событий, и вот здесь в раке лежат его подлинные мощи. Стены этого храма неоштукатурены, и народ заходит в него как в пещерный храм. Такая вот архитектура - и при этом благодать и молитва. Один батюшка служит у престола, один монах читает, поет - и всё, никаких хоров. Конечно, летом, на память преподобного, бывают тысячи людей. На Дымском озере прямо на водах стоит крест, в ста метрах от берега. Правда, это уже отдельная история. Вокруг этого креста на летнюю память преподобного обычно плавают люди, а бывает, что и зимой. В этом году я был в монастыре на Богоявление, и ночью приехали 500 человек. Это много, так как здесь глухомань, рядом нет никакой деревни, до Тихвина 17 километров, а люди идут и идут, и все говорят одно и то же: здесь благодать, здесь нам помогает преподобный. Конечно, организуются массовые паломнические поездки: с нашего подворья, много других предложений в городе. Пожалуйста, приезжайте. Единственный момент: ввиду того, что у нас нет гостиницы для паломников, останавливаться надо будет в Тихвине, а днем можно приехать потрудиться, помолиться. Сейчас в преддверии теплого хорошего времени можно приехать в монастырь, помолиться и получить духовное отдохновение. Само озеро тоже считается священным. Раньше было так: сначала молились у мощей преподобного, потом шли окунаться в озеро. Самое известное исцеление от молитв у мощей преподобного было в 1744 году, когда купец Ермолай Каликин помолился у раки преподобного, потом окунулся в Дымское озеро и был исцелен от страшной кожной болезни: он весь был покрыт проказой. По исцелении этот купец сначала пожертвовал два иконостаса, а потом в 1761 году построил в монастыре собор. - Даст Бог, доберемся! Это удивительное, замечательное место - древнейший монастырь, возникший раньше Тихвина. Преподобный Сергий Радонежский и плеяда его учеников, Кирилл Белозерский, Арсений Коневский, Александр Свирский - все это будет уже после Антония Дымского. Он один из первых святых нашей русской Северной Фиваиды. Так и есть. Антония Дымского считают своего рода предтечей Тихвинской Божьей Матери. Исаакий Петрович Мордвинов, с 1911 по 1924 год работавший с архивом Дымского монастыря - который ныне утрачен и пока не обнаружен, - просматривая документы, писал в опубликованной в 1925 году книге, что Тихвин был поселением, где жили духовные чада Антония Дымского. Это были миряне, которые тем не менее окормлялись у преподобного, молились вместе с ним. Когда в эти места пришел Антоний, Тихвина еще не было, а потом возник посад, развился город, произошло явление Тихвинской иконы Божьей Матери: она на воздусех летит над Невом-озером, несколько раз останавливается на берегу и наконец в том месте, где сейчас стоит Тихвинский монастырь. Удивительно, что и в наше время, когда мощи преподобного Антония были вновь обретены в 2001 году и короткое время находились в Успенском соборе Тихвина, до 2008 года, когда Антониево-Дымский монастырь учрежден как отдельный монастырь, и в этот период как раз была возвращена из Америки Тихвинская икона Божьей Матери. Преподобный Антоний - это предтеча Тихвинской Богородицы. - Напоследок - Ваши пожелания нашим телезрителям. Если, когда вы читаете что-то о церковных событиях, церковной истории, святых, вас что-то смущает: не совпадают какие-то даты, что-то кажется недостоверным, то это не потому, что не было какого-то святого или не происходили какие-то события. Святые были и события происходили, просто та книжка, которую вы взяли, не опирается на достоверные исторические источники. А жития святых являются достоверными источниками - это мое глубочайшее убеждение. Отец Димитрий, хочу сердечно Вас поблагодарить за сегодняшнюю передачу, за то, что Вы познакомили наших телезрителей и лично меня с Антонием Дымским. Я увидел его как святого, которому, может быть, надо молиться, когда одолевает леность, потому что мы увидели, что он с раннего детства подвизался этим подвигом и никогда не давал себе отдыха. Тогда ждем Вас в монастыре. Приезжайте. Спасибо, как только будет возможность. Огромное спасибо, что пришли на эфир. Будем надеяться на дальнейшие встречи, возможно, после Вашей защиты мы сможем побеседовать еще. Ведущий Михаил Проходцев Записала Ксения Сосновская |